Contrairement à la croyance populaire, le Code de construction n’est pas un obstacle bureaucratique, mais un bouclier de protection pour votre famille.

- Chaque règle, de la hauteur d’une marche à l’espacement d’une prise, est le résultat de la science et des leçons tirées d’accidents passés.

- L’inspecteur n’est pas un adversaire, mais un partenaire qui valide la conformité minimale pour garantir votre sécurité.

Recommandation : Abordez votre prochain projet non pas en vous demandant « comment contourner le Code », mais « comment le Code peut m’aider à construire un projet plus sûr et durable ».

Pour de nombreux propriétaires québécois, l’évocation du « Code de construction » amène son lot d’images négatives : paperasse complexe, coûts imprévus, retards de chantier et inspecteurs pointilleux. On le perçoit souvent comme une montagne de contraintes coûteuses, un mal nécessaire pour obtenir un permis de rénovation ou de construction. Cette vision, bien que compréhensible, passe à côté de sa mission fondamentale. On se concentre sur les amendes potentielles en oubliant que la véritable pénalité d’une non-conformité n’est pas financière, mais peut se mesurer en accidents, en problèmes de santé ou en dégradations prématurées du bâtiment.

Et si la véritable clé n’était pas de voir le Code comme un adversaire, mais comme un allié ? Si chaque article, chaque norme et chaque exigence technique n’était pas une contrainte, mais plutôt le fruit de décennies d’ingénierie préventive ? Pensez-y comme à un manuel de santé publique pour votre habitation. Chaque règle est une barrière de protection, souvent invisible, conçue par des experts pour prévenir des risques bien réels : incendies, chutes, électrocutions, problèmes de qualité de l’air ou effondrements structurels. Ce n’est pas une simple formalité administrative ; c’est une promesse de sécurité et de durabilité pour votre plus grand investissement et, surtout, pour les gens qui y vivent.

Cet article vous propose de changer de perspective. Nous n’allons pas simplement lister des règles, mais nous allons en décoder la logique. En comprenant la raison d’être de ces normes, vous serez mieux outillé pour dialoguer avec votre entrepreneur, comprendre les décisions de l’inspecteur et vous assurer que votre maison n’est pas seulement « au Code », mais qu’elle est fondamentalement saine, sécuritaire et bâtie pour durer.

Pour vous guider dans cette nouvelle compréhension, nous explorerons la raison d’être du Code, ses applications concrètes et la manière dont il façonne la sécurité de votre foyer au quotidien. Ce parcours vous donnera les clés pour transformer une obligation réglementaire en un véritable outil de contrôle qualité.

Sommaire : Les normes du Code de construction québécois : un guide pour la sécurité de votre maison

- Au-delà des amendes : la vraie raison d’être du Code de construction est de vous garder en vie

- Cinq règles du Code de construction qui veillent sur vous tous les jours (sans que vous le sachiez)

- Pourquoi le Code de construction n’est jamais figé : le guide de ses évolutions

- La visite de l’inspecteur : comment en faire un allié pour la qualité de votre projet

- Construire « au Code » n’est que le début : viser plus haut avec les certifications de performance

- Les lois de l’escalier : naviguer le Code de construction pour un design sans faux pas

- Sécurité sur le chantier : quel est votre rôle et vos responsabilités en tant que client ?

- Système électrique : le guide pour garantir la sécurité de votre foyer au Québec

Au-delà des amendes : la vraie raison d’être du Code de construction est de vous garder en vie

L’objectif premier du Code de construction n’est pas de distribuer des contraventions. Sa finalité est bien plus fondamentale : la préservation de la vie humaine et la protection de la santé. Chaque exigence, aussi mineure qu’elle puisse paraître, est une réponse directe à un risque identifié, souvent appris au prix d’incidents tragiques. C’est un document qui incarne une forme d’ingénierie de la prévention, cherchant à éliminer les dangers avant même qu’ils ne se manifestent. Pensez à la ceinture de sécurité dans une voiture ; on ne la boucle pas par peur de l’amende, mais parce qu’on en comprend l’utilité vitale en cas d’accident. Le Code applique cette même logique à l’échelle de votre maison.

Le secteur de la construction est intrinsèquement risqué, et les normes visent à mitiger ces dangers non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les futurs occupants. Les données le confirment : au Québec, on dénombrait déjà 12 morts dans des accidents de construction sur 246 décès liés au travail au début de 2024. Ces chiffres, bien que concernant les chantiers, rappellent que les failles de construction ont des conséquences humaines directes. Une structure mal conçue, une installation électrique défaillante ou une ventilation inadéquate peuvent transformer un lieu de vie en source de danger.

Le Code agit donc comme un standard minimum de diligence. Il établit le seuil en dessous duquel la sécurité n’est plus considérée comme acceptable par la société. En exigeant des garde-corps d’une certaine hauteur, des détecteurs de fumée fonctionnels ou des fondations résistantes au gel, il ne fait que traduire en langage technique une volonté collective : celle de vivre dans des bâtiments qui ne nous mettent pas en danger. Comprendre cela, c’est passer d’une obéissance passive à une adhésion active, où le respect des normes devient une démarche volontaire pour protéger sa famille.

Cinq règles du Code de construction qui veillent sur vous tous les jours (sans que vous le sachiez)

Le Code de construction est un gardien silencieux. Ses règles les plus efficaces sont celles qui sont si bien intégrées à notre environnement que nous n’y prêtons plus attention. Elles préviennent les accidents de manière si transparente qu’on oublie même leur existence. Pourtant, ces normes sont le fruit d’études approfondies sur la sécurité et la santé. En voici cinq exemples concrets qui protègent votre famille au quotidien.

1. Les dimensions de vos escaliers : La hauteur d’une contremarche (entre 14,6 et 20 cm) et la profondeur d’un giron (minimum 23,5 cm) ne sont pas arbitraires. Ces dimensions sont basées sur la biomécanique de la sécurité et des études de la foulée humaine moyenne pour minimiser l’effort et le risque de chute.

2. Les prises de courant près des points d’eau : L’obligation d’installer des prises DDFT (disjoncteur de fuite à la terre) dans les salles de bains et près des éviers de cuisine est une protection directe contre l’électrocution. Ces dispositifs coupent le courant en une fraction de seconde s’ils détectent une fuite, un scénario courant en milieu humide.

3. La ventilation de votre salle de bain : Le ventilateur mécanique obligatoire n’est pas là que pour les odeurs. Il prévient l’accumulation d’humidité, principale cause de moisissures, qui peuvent entraîner des problèmes respiratoires et dégrader la structure du bâtiment.

4. L’espacement des barreaux de garde-corps : L’exigence d’un espacement maximal de 10 cm (4 pouces) est spécifiquement conçue pour empêcher un jeune enfant de passer sa tête et de rester coincé, un accident domestique malheureusement fréquent.

5. La protection coupe-feu entre le garage et la maison : Le mur et la porte qui séparent votre garage de l’espace de vie doivent avoir une résistance au feu déterminée. Cette mesure simple donne à votre famille un temps précieux pour évacuer en cas d’incendie provenant du garage, où sont souvent stockés des produits inflammables.

Comme le résume parfaitement Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ :

L’expertise présente à la RBQ ainsi que l’arrimage avec les parties prenantes du milieu de la construction nous permettent d’aboutir à une réglementation rigoureuse et innovante. En s’y conformant, les concepteurs et constructeurs bâtiront un Québec plus sécuritaire pour tous et toutes.

– Michel Beaudoin, Président-directeur général de la RBQ

Ces exemples montrent que le Code est avant tout pragmatique. Chaque règle est une solution à un problème réel, une protection discrète mais essentielle tissée dans la trame de votre quotidien.

Pourquoi le Code de construction n’est jamais figé : le guide de ses évolutions

Une critique parfois adressée au Code est sa complexité et ses changements constants. Pourtant, cette nature évolutive est sa plus grande force. Un code figé serait rapidement obsolète, incapable de répondre aux nouveaux défis technologiques, environnementaux et sociétaux. L’évolution du Code de construction est le reflet direct de notre quête collective pour des bâtiments plus performants, plus résilients et, surtout, plus sécuritaires. Il s’agit d’un document vivant, qui apprend et s’adapte.

Plusieurs facteurs majeurs motivent ces mises à jour périodiques :

- Les avancées technologiques : De nouveaux matériaux de construction, comme les isolants plus performants ou les structures en bois d’ingénierie, nécessitent de nouvelles normes pour encadrer leur utilisation sécuritaire.

- Les leçons tirées des sinistres : Les analyses post-catastrophes (incendies, inondations, tempêtes de verglas) permettent d’identifier des faiblesses dans les méthodes de construction et d’ajuster le Code pour renforcer la résilience des bâtiments.

- Les enjeux de santé publique : La prise de conscience de l’impact de la qualité de l’air intérieur, de la présence de radon ou de l’importance de la lumière naturelle pousse à faire évoluer les normes de ventilation et de conception.

- Les impératifs environnementaux : La lutte contre les changements climatiques est un moteur puissant de changement. L’introduction de normes d’efficacité énergétique de plus en plus strictes en est l’exemple le plus frappant.

Une illustration concrète de cette évolution est l’entrée en vigueur progressive, depuis juillet 2024, du nouveau chapitre sur l’efficacité énergétique. Cette mise à jour ne vise pas seulement à réduire la facture d’électricité des propriétaires ; elle participe à l’objectif plus large de réduction des gaz à effet de serre du Québec et assure que les nouvelles constructions sont mieux préparées aux extrêmes climatiques.

Ce dynamisme assure que le Code reste pertinent. Il garantit que les maisons construites aujourd’hui bénéficient des meilleures connaissances disponibles en matière de sécurité, de santé et de durabilité, protégeant ainsi la valeur de votre investissement et le bien-être de votre famille pour les décennies à venir.

La visite de l’inspecteur : comment en faire un allié pour la qualité de votre projet

La perspective d’une visite d’inspection est souvent source de stress pour le propriétaire. On imagine un personnage austère, cherchant la moindre faille pour retarder le chantier. Il est temps de déconstruire ce mythe. L’inspecteur municipal ou régional n’est pas un adversaire ; il est un tiers neutre dont le seul mandat est de vérifier la conformité des travaux avec le minimum légal de sécurité dicté par le Code. Sa visite est une opportunité, pas une épreuve. C’est un regard expert et objectif qui vient valider que les éléments critiques de votre construction, souvent ceux qui seront bientôt cachés derrière les murs, sont sécuritaires.

Pour transformer cette interaction en un processus constructif, l’anticipation est la clé. Au lieu de subir l’inspection, engagez un dialogue de qualité en amont. Contactez le service d’urbanisme de votre municipalité avant même le début des travaux pour poser des questions proactives : « Quels sont les points de vigilance spécifiques à mon quartier ? », « À quelles étapes clés du projet (fondations, charpente, électricité brute) souhaitez-vous effectuer une inspection ? », ou encore « Y a-t-il des normes municipales plus strictes que le Code provincial pour mon type de projet ? ». Cette démarche démontre votre diligence et positionne l’inspecteur comme une ressource.

Il est crucial de comprendre la limite de son rôle : l’inspecteur valide la conformité, pas la qualité de la finition. Il s’assure que la structure est solide, que l’électricité ne présente pas de risque d’incendie et que les garde-corps préviendront les chutes. Il ne se prononcera pas sur la qualité de votre peinture ou l’alignement de votre céramique. Cette distinction est fondamentale : la qualité globale et la durabilité de l’ouvrage demeurent la responsabilité de votre entrepreneur. Si vous recevez un avis de non-conformité, ne le voyez pas comme un échec, mais comme une chance gratuite de corriger un problème potentiellement grave avant qu’il ne soit trop tard et trop coûteux à réparer.

Construire « au Code » n’est que le début : viser plus haut avec les certifications de performance

Respecter le Code de construction, c’est atteindre le seuil de conformité légale. C’est le « minimum vital » pour garantir la sécurité et la salubrité de base. Cependant, ce n’est pas une finalité en soi. Pour les propriétaires qui recherchent une performance, un confort et une durabilité supérieurs, construire « au Code » n’est que le point de départ. Il existe des programmes de certification volontaires qui vous permettent de viser bien plus haut, en transformant votre maison en un modèle de performance énergétique et de qualité environnementale.

Au Québec, les certifications comme Novoclimat et LEED pour les habitations représentent le prochain niveau d’excellence. Ces programmes ne se contentent pas de respecter le Code ; ils le dépassent sur de nombreux aspects, notamment l’isolation, l’étanchéité à l’air, la performance des fenêtres, la ventilation et la gestion de l’eau. Le résultat ? Une maison plus confortable en toute saison, une meilleure qualité de l’air intérieur et, surtout, des économies substantielles sur les coûts de chauffage et de climatisation.

L’investissement initial pour atteindre ces standards est souvent compensé par des aides financières attractives et des économies à long terme. Par exemple, le programme Novoclimat peut donner accès à une aide financière et à des remises sur l’assurance prêt hypothécaire. De plus, des programmes comme LogisVert d’Hydro-Québec offrent jusqu’à 6 700$ d’aide financière pour l’installation d’une thermopompe efficace, un élément clé des maisons haute performance. Viser une certification, c’est aussi un investissement dans la valeur de revente de votre propriété, un argument de plus en plus recherché par les acheteurs avertis.

Le tableau suivant résume les avantages des différentes approches, comme le montre une analyse comparative des programmes de certification.

| Certification | Économies énergie | Aide financière | Avantages additionnels |

|---|---|---|---|

| Standard Code | Référence 0% | Aucune | Conformité légale minimum |

| Novoclimat | 20% sur facture énergie | 2000$ à 4000$ | Remise 10% assurance SCHL |

| LEED Habitations | 30% à 50% | Variable selon projets | Valorisation revente supérieure |

Envisager une certification, c’est faire le choix d’aller au-delà de la simple conformité pour bâtir une maison qui est un véritable investissement pour l’avenir, tant pour votre portefeuille que pour votre qualité de vie.

Les lois de l’escalier : naviguer le Code de construction pour un design sans faux pas

Parmi tous les éléments d’une maison, l’escalier est l’un des plus réglementés par le Code, et pour une bonne raison : les chutes dans les escaliers sont l’une des principales causes d’accidents domestiques graves. Loin d’être de simples contraintes esthétiques, les normes qui régissent la conception des escaliers forment un véritable « triangle de sécurité » dont chaque composante est essentielle. L’omettre, c’est compromettre directement la sécurité des occupants.

Les trois piliers de la sécurité d’un escalier selon le Code québécois sont :

- Les dimensions des marches : Comme nous l’avons vu, la régularité et les dimensions précises de la contremarche (hauteur) et du giron (profondeur) sont cruciales pour assurer un rythme de montée et de descente naturel et sécuritaire. Une seule marche irrégulière peut suffire à provoquer une chute.

- La main courante : Obligatoire pour tout escalier de plus de deux contremarches, elle doit être continue sur toute la longueur de la volée et installée à une hauteur ergonomique (entre 86,5 et 96,5 cm) pour offrir un appui stable et facile à saisir en cas de déséquilibre.

- L’éclairage : Un éclairage adéquat et uniforme sur toute la surface des marches est requis pour permettre de bien distinguer chaque marche, de jour comme de nuit. Le Code vise un niveau d’éclairement minimal pour prévenir les erreurs de perception.

Le défi pour les propriétaires et les designers est de concilier ces impératifs de sécurité avec des designs modernes et épurés, comme les escaliers à limon central ou les garde-corps en verre. C’est tout à fait possible, à condition d’intégrer les normes dès la phase de conception. Par exemple, un escalier très large au design minimaliste devra tout de même prévoir des mains courantes des deux côtés si sa largeur dépasse un certain seuil. De même, des marches « flottantes » devront respecter scrupuleusement les exigences de profondeur de giron et de nez de marche pour être conformes.

Plan d’action : vérifier la conformité de votre design d’escalier

- Dimensions : Mesurez la hauteur de chaque contremarche et la profondeur de chaque giron. Sont-ils constants et dans les plages autorisées (contremarche 14,6-20cm, giron min. 23,5cm) ?

- Garde-corps et main courante : Vérifiez la hauteur du garde-corps (min. 90cm en volée, 107cm aux paliers) et de la main courante (86,5-96,5cm). L’espacement entre les barreaux est-il inférieur à 10 cm ?

- Marches flottantes/ouvertes : Assurez-vous que l’espace entre les marches ne permet pas le passage d’une sphère de 10 cm de diamètre pour éviter les risques de chute, surtout pour les jeunes enfants.

- Éclairage : Actionnez l’éclairage de l’escalier le soir. Est-il uniforme ? Y a-t-il des zones d’ombre sur les marches qui pourraient prêter à confusion ? Un éclairage intégré aux marches ou à la main courante peut être une solution.

- Surface : Le matériau des marches est-il glissant ? Envisagez l’ajout de nez de marches antidérapants, surtout si l’escalier est très sollicité ou utilisé par des personnes à mobilité réduite.

Respecter ces « lois de l’escalier » n’est pas une concession sur le design, mais une assurance que votre élément architectural central sera aussi sécuritaire qu’esthétique.

Sécurité sur le chantier : quel est votre rôle et vos responsabilités en tant que client ?

Lorsqu’un chantier de construction ou de rénovation s’ouvre dans votre maison, il est facile de penser que la sécurité est l’affaire exclusive de l’entrepreneur et de ses employés. C’est une erreur. En tant que maître d’ouvrage (client), vous avez un rôle crucial à jouer et des responsabilités légales à ne pas négliger. Assurer un environnement de travail sécuritaire n’est pas seulement une obligation pour l’entrepreneur, c’est aussi un devoir de collaboration pour vous. Votre implication active peut faire une différence significative dans la prévention des accidents.

Votre première responsabilité, avant même le premier coup de marteau, est la diligence raisonnable dans le choix de votre entrepreneur. Cela signifie vérifier qu’il détient une licence de la RBQ valide et, point crucial, une attestation de conformité de la CNESST. Cette attestation prouve qu’il est en règle avec ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. En cas d’accident sur votre propriété impliquant un travailleur d’un entrepreneur non conforme, votre responsabilité pourrait être engagée.

Une fois les travaux commencés, votre rôle se transforme. Vous devez collaborer à la sécurisation des lieux. Cela implique :

- Délimiter clairement les zones : Établissez avec l’entrepreneur des zones de chantier strictement interdites à votre famille, et particulièrement aux enfants et aux animaux domestiques. Utilisez du ruban de sécurité ou des barrières physiques.

- Assurer des accès sécuritaires : Assurez-vous que les travailleurs disposent d’un accès dégagé et sécuritaire à la zone de travail.

- Communiquer les risques spécifiques : Informez l’entrepreneur de tout danger propre à votre propriété (ex: une fosse septique non visible, un câblage électrique ancien particulier).

Ces enjeux ont un impact direct sur le climat de travail et mettent en évidence l’importance d’une collaboration cohérente entre toutes les parties prenantes, afin de réduire les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles.

– Jean Boulet, Ministre du Travail du Québec – Jour de deuil 2024

En somme, ne soyez pas un simple spectateur. Un dialogue ouvert et constant avec votre entrepreneur sur les enjeux de sécurité est la meilleure approche. En participant activement à la création d’un environnement de travail sûr, vous protégez les travailleurs, votre famille et votre projet.

À retenir

- Le Code de construction n’est pas un ennemi, mais un outil de prévention conçu pour votre sécurité et votre santé.

- Chaque règle, même invisible, répond à un risque réel et est basée sur la science et l’expérience.

- Construire « au Code » est le standard minimum; les certifications comme Novoclimat permettent de viser un niveau supérieur de performance et de confort.

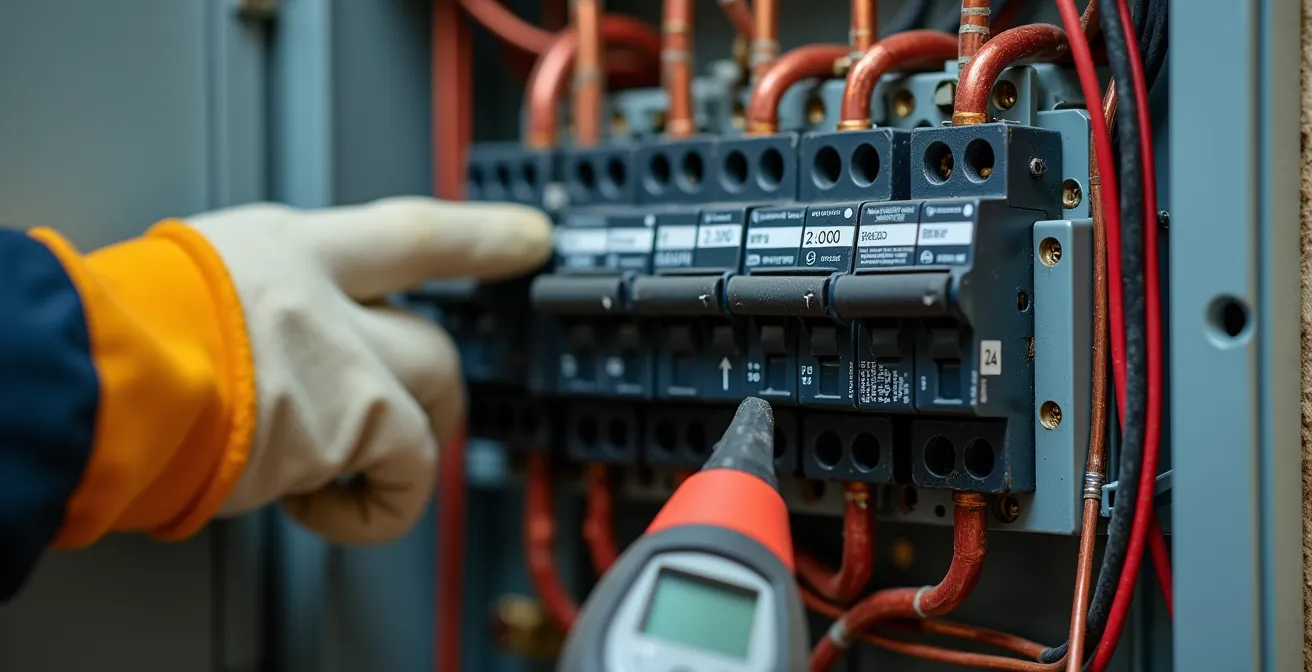

Système électrique : le guide pour garantir la sécurité de votre foyer au Québec

Dans une maison moderne, le système électrique est comme le système nerveux : omniprésent, essentiel, et potentiellement très dangereux s’il est défaillant. Le chapitre V (Électricité) du Code de construction du Québec est l’un des plus stricts, car les risques associés sont majeurs : incendie, électrocution, et dommages aux appareils. Il est impératif de comprendre que toute intervention sur votre système électrique, à l’exception du simple remplacement d’une ampoule ou d’un fusible, doit être effectuée par un maître électricien certifié. C’est une exigence légale non négociable qui garantit que les travaux sont faits selon les normes les plus récentes.

Le Code électrique est, lui aussi, en constante évolution pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux connaissances accrues sur les risques. Les dernières modifications majeures, en vigueur depuis le 1er octobre 2018 selon le Code de construction du Québec, chapitre V, ont par exemple renforcé les exigences pour les dispositifs de protection contre les arcs électriques (AFCI). Ces disjoncteurs intelligents sont capables de détecter les micro-arcs électriques dans le câblage – une cause majeure d’incendies d’origine électrique – et de couper le courant avant qu’un drame ne se produise. Ils sont désormais requis dans la plupart des pièces de la maison.

Pour le propriétaire, garantir la sécurité électrique de son foyer passe par quelques points de vigilance clés :

- Panneau électrique accessible et à jour : Votre panneau doit être dégagé, jamais obstrué. Si vous avez encore un panneau à fusibles ou un panneau dont la marque a fait l’objet de rappels (comme certains modèles Federal Pacific), une mise à niveau est une priorité absolue.

- Présence de prises DDFT et AFCI : Assurez-vous que les protections DDFT (prises avec boutons « test » et « reset ») sont installées dans les salles de bains, cuisines et à l’extérieur. La protection AFCI est assurée par les disjoncteurs dans votre panneau.

- Mise à la terre fonctionnelle : Un système de mise à la terre (grounding) est vital pour évacuer les courants de fuite et protéger à la fois les personnes et les appareils.

Ne prenez jamais de risques avec l’électricité. Même si une tâche semble simple, les conséquences d’une erreur peuvent être dévastatrices. L’embauche d’un maître électricien n’est pas une dépense, c’est une assurance pour la sécurité de votre famille.

Pour assurer la conformité et la sécurité de votre installation électrique, l’étape suivante consiste à faire appel à un maître électricien certifié pour une évaluation complète de votre système actuel, surtout si votre maison a plus de 20 ans.

Questions fréquentes sur le Code de construction du Québec

L’inspecteur garantit-il la qualité de mes travaux?

Non, l’inspecteur valide uniquement la conformité au Code, soit le minimum légal requis. La qualité de finition et la durabilité restent la responsabilité de votre entrepreneur.

Puis-je commencer les travaux avant l’inspection?

Il est fortement déconseillé de commencer sans permis approuvé. Certains travaux nécessitent une inspection avant d’être recouverts (structure, électricité), et les commencer prématurément pourrait vous obliger à démolir pour permettre la vérification.

Que faire si je reçois un avis de non-conformité?

Considérez-le comme une opportunité d’amélioration. Demandez des précisions écrites à l’inspecteur sur les corrections requises et un délai raisonnable pour les effectuer en collaboration avec votre entrepreneur.

Suis-je responsable si un accident survient sur mon chantier résidentiel?

En tant que maître d’ouvrage, vous avez une responsabilité ultime si l’entrepreneur que vous avez engagé n’est pas en règle avec la CNESST. C’est pourquoi il est impératif de toujours vérifier son attestation de conformité avant le début des travaux.

Que faire immédiatement si un accident se produit?

La procédure à suivre est : 1. Sécuriser les lieux pour éviter un suraccident. 2. Appeler les services d’urgence (911) si nécessaire. 3. Prévenir immédiatement l’entrepreneur responsable du chantier. 4. Documenter la scène avec des photos. 5. Contacter votre compagnie d’assurance dans les plus brefs délais.