La durabilité d’une façade au Québec ne réside pas dans le choix d’un seul matériau, mais dans la conception d’une enveloppe performante et respirante qui fonctionne comme un système intégré.

- La gestion de l’humidité via une lame d’air est plus cruciale que la résistance brute du parement.

- L’entretien préventif et l’inspection annuelle sont les clés pour éviter des réparations coûteuses liées au climat.

Recommandation : Pensez votre façade non comme une simple finition, mais comme la première ligne de défense de votre bâtiment, où chaque composant, du toit à la fondation, joue un rôle synergique.

La façade d’une maison québécoise est le premier rempart contre un climat exigeant. Pour de nombreux propriétaires, la rénovation ou la construction de cette enveloppe extérieure se résume souvent à une question esthétique : quelle couleur choisir, quelle texture de brique, quel style de bois ? Ces considérations sont légitimes, car la façade est la signature architecturale de la propriété. Cependant, se concentrer uniquement sur l’apparence, c’est ignorer la fonction première de cette structure : protéger l’intégrité du bâtiment pour des décennies.

Les solutions courantes se limitent à comparer les matériaux de surface. Or, la véritable performance d’une façade se joue dans les détails invisibles et dans sa capacité à interagir avec les autres composants du bâtiment. Et si la clé d’une façade qui traverse 30 hivers sans faillir n’était pas tant la robustesse d’un seul matériau, mais plutôt l’intelligence d’un système complet et respirant ? C’est cette perspective que nous adopterons : voir la façade non comme une peau inerte, mais comme un organe vivant de la maison.

Cet article a été conçu pour vous guider au-delà des choix de surface. Nous explorerons la science des murs qui respirent, l’impact énergétique des couleurs et l’importance capitale d’un entretien préventif. Vous découvrirez comment chaque élément, du revêtement au toit, doit fonctionner en synergie pour garantir une protection et une esthétique durables face aux cycles de gel/dégel, à l’humidité et aux rayons UV.

Pour ceux qui préfèrent une approche visuelle, la vidéo suivante, proposée par des spécialistes de l’enveloppe du bâtiment, offre une excellente immersion dans les enjeux techniques et les solutions professionnelles pour la protection des façades.

Pour aborder ce sujet en profondeur, nous avons structuré ce guide en plusieurs sections clés. Chaque partie vous apportera des connaissances techniques et pratiques pour faire des choix éclairés, que vous soyez en phase de construction ou de rénovation majeure.

Sommaire : Comprendre la performance de votre façade au Québec

- Brique, bois, fibrociment : quel revêtement extérieur pour affronter 30 hivers québécois ?

- Le secret des murs qui respirent : pourquoi la lame d’air derrière votre revêtement est essentielle

- Comment redonner un coup de jeune à votre façade sans l’endommager

- Le choix de la couleur de votre façade : une décision esthétique et énergétique

- Relooker sa façade sans tout changer : le pouvoir des détails architecturaux

- Le « check-up » de votre façade en brique : ce qu’il faut inspecter chaque année

- Bardeau, tôle ou membrane : quel est le meilleur bouclier pour votre toit québécois ?

- Le gardien de vos murs : le guide d’entretien pour une maçonnerie qui traverse le temps

Brique, bois, fibrociment : quel revêtement extérieur pour affronter 30 hivers québécois ?

Le choix du revêtement extérieur est une décision fondamentale qui conditionne non seulement l’apparence de votre maison, mais surtout sa résilience climatique à long terme. Au Québec, le principal ennemi des matériaux est l’alternance répétée des cycles de gel et de dégel. Ces phénomènes exercent des contraintes mécaniques considérables sur les parements, pouvant entraîner fissures, effritement et infiltrations d’eau. Il est crucial de comprendre que la durabilité ne dépend pas seulement du matériau lui-même, mais de sa capacité à gérer l’humidité dans ce contexte hostile. Les matériaux traditionnels comme la brique ou le bois ont fait leurs preuves, mais les innovations technologiques offrent aujourd’hui des alternatives performantes.

Le bois, apprécié pour son esthétique chaleureuse, nécessite un entretien rigoureux pour résister à l’humidité et aux UV. La brique, synonyme de robustesse, offre une excellente durabilité mais sa mise en œuvre, notamment la qualité du mortier, est déterminante. Les matériaux composites comme le fibrociment ou le bois d’ingénierie représentent un compromis intéressant. Comme le souligne Anne Brannan, directrice marketing chez LP CanExel, certains de ces produits sont spécifiquement conçus pour nos conditions : « Le parement en bois d’ingénierie CanExel résiste efficacement aux dommages causés par le gel-dégel et aux intempéries du climat québécois. » Ces matériaux combinent souvent l’apparence des matériaux nobles avec une stabilité dimensionnelle supérieure et un entretien réduit.

L’enjeu va au-delà du parement. Des études montrent comment des innovations, telles que l’ajout de fibres de basalte dans les sols argileux, améliorent la résistance face à ces cycles. Cette approche systémique est transposable à l’enveloppe du bâtiment. La véritable résilience naît de la synergie entre un revêtement adapté et une conception murale intelligente, un point que confirme une analyse sur l’intensification croissante des cycles de gel-dégel qui menacent la durabilité des façades. Choisir son revêtement, c’est donc choisir la première pièce d’un système de défense complet.

Le secret des murs qui respirent : pourquoi la lame d’air derrière votre revêtement est essentielle

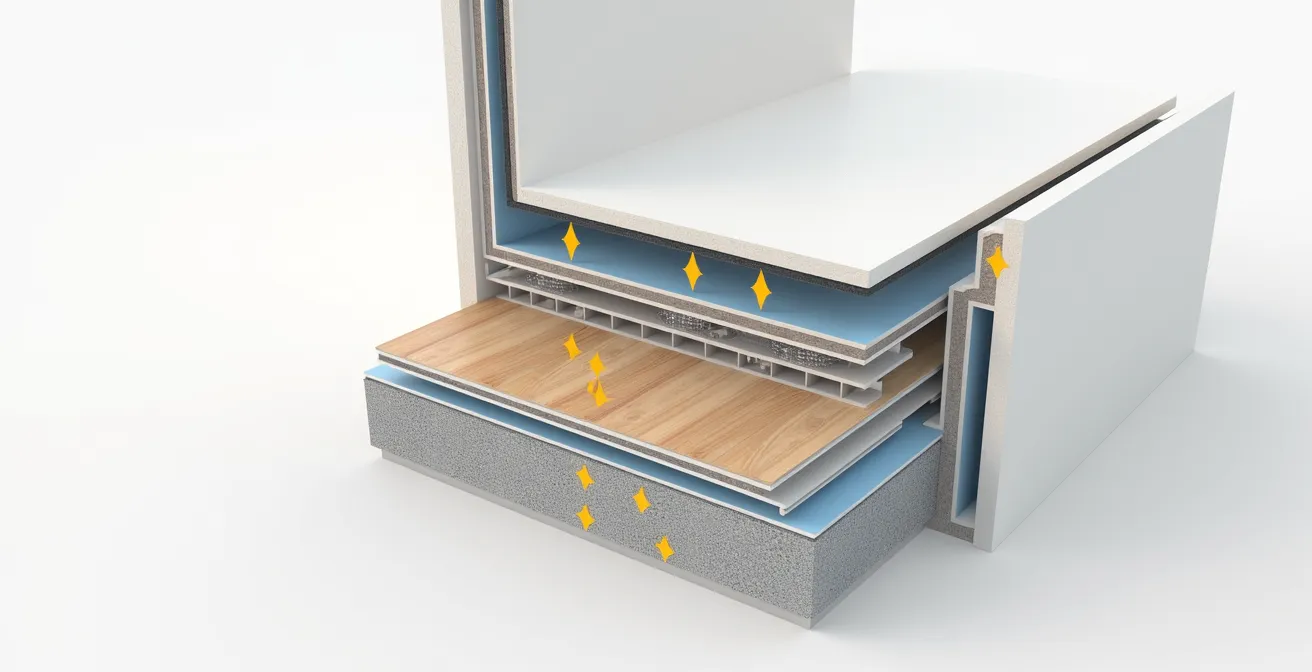

L’un des secrets les mieux gardés d’une façade durable et saine ne se voit pas : il s’agit de la lame d’air. Cet espace ventilé, ménagé entre le revêtement extérieur (brique, bois, etc.) et le mur porteur, est un composant essentiel de l’enveloppe performante d’un bâtiment au Québec. Son rôle est fondamental pour la gestion de l’humidité. Quelle que soit la qualité de votre parement, de l’eau peut s’infiltrer ou de la condensation peut se former. La lame d’air crée un chemin de drainage et de séchage, permettant à l’humidité de s’évacuer avant qu’elle n’atteigne la structure et l’isolant de la maison. C’est le principe du « mur-écran drainant », une norme de qualité dans la construction moderne.

Ce vide technique n’est pas un espace mort ; il est le poumon de votre mur. En été, il aide à évacuer la chaleur accumulée par le revêtement, réduisant ainsi les besoins en climatisation. En hiver, il contribue à maintenir l’isolant au sec, préservant son efficacité thermique. Ignorer ce principe peut conduire à des pathologies graves pour le bâtiment : pourriture de la charpente, développement de moisissures à l’intérieur des murs et dégradation prématurée du revêtement lui-même. Un expert en construction durable le résume ainsi : » La lame d’air joue un rôle essentiel en assurant une ventilation constante qui protège la structure contre l’humidité et prolonge la durée de vie du revêtement. »

Pour être efficace, la lame d’air doit être correctement conçue. Le Code de construction du Québec impose des règles précises, comme une épaisseur minimale (généralement autour de 2 cm) et des ouvertures de ventilation en haut et en bas du mur. Ces ouvertures, protégées par des solins et des grilles anti-vermine, assurent une circulation d’air continue qui favorise le séchage. C’est ce qui fait la différence entre une simple façade et un véritable système respirant.

Comme l’illustre ce schéma, le flux d’air constant est le garant de la performance et de la longévité de l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment. Il ne s’agit pas d’une option, mais d’une nécessité technique pour toute construction durable en climat froid et humide.

Comment redonner un coup de jeune à votre façade sans l’endommager

Avec le temps, toute façade subit les assauts du climat et de la pollution. Salissures, mousses, efflorescence (dépôts blanchâtres sur la brique) ou simple perte d’éclat peuvent donner une apparence négligée à votre propriété. L’envie de procéder à un nettoyage en profondeur est alors grande, mais une intervention inadéquate peut causer des dommages irréversibles, bien plus graves que le problème esthétique initial. La première étape est donc toujours un diagnostic précis : il faut identifier la nature des salissures et l’état du matériau de support avant de choisir une méthode de nettoyage.

L’erreur la plus commune est l’utilisation agressive du nettoyage à haute pression, en particulier sur les maçonneries anciennes. Un expert en restauration de patrimoine bâti met en garde : » Le nettoyage à haute pression sur brique ancienne peut provoquer des dégâts irréversibles ; il est crucial de privilégier des méthodes douces. » Une pression excessive peut rendre la surface de la brique poreuse, la fragilisant face au gel, ou encore endommager les joints de mortier, créant ainsi des portes d’entrée pour l’eau. Des techniques comme le nettoyage à basse pression, le gommage, l’hydrogommage ou l’utilisation de produits chimiques adaptés sont souvent plus sécuritaires et efficaces.

Parfois, le rajeunissement passe par une recoloration. Peindre une façade en brique est une option populaire, mais risquée si elle n’est pas réalisée avec les bons produits. Une peinture non respirante emprisonnera l’humidité dans le mur, entraînant son écaillage rapide et la dégradation de la maçonnerie. Des solutions alternatives comme les teintures pour brique ou les colorations minérales existent. Elles pénètrent le matériau sans créer de film en surface, ce qui permet au mur de continuer à « respirer » tout en lui offrant une nouvelle jeunesse. Le ravalement de façade est donc un acte technique qui demande plus de réflexion que de puissance.

Le choix de la couleur de votre façade : une décision esthétique et énergétique

La couleur d’une façade est bien plus qu’un simple choix esthétique ; elle a un impact direct sur la performance énergétique du bâtiment et sur le bien-être de ses occupants. D’un point de vue technique, la propriété la plus importante d’une couleur est son Indice de Réflectance Solaire (IRS). Une couleur claire avec un IRS élevé réfléchira une plus grande partie du rayonnement solaire, tandis qu’une couleur foncée l’absorbera davantage. En été, une façade de couleur pâle contribuera à garder le bâtiment plus frais, réduisant ainsi la charge sur le système de climatisation et, par conséquent, la consommation d’énergie.

Cette gestion thermique a aussi un effet sur la durabilité des matériaux. Une façade de couleur sombre subit des variations de température beaucoup plus importantes au cours d’une journée, ce qui augmente les contraintes de dilatation et de contraction. Ces stress thermiques peuvent accélérer le vieillissement du revêtement et des joints. Comme le mentionne un rapport sur les façades écoénergétiques, » Une couleur avec un Indice de Réflectance Solaire élevé peut réduire la surchauffe de la façade et prolonger sa durabilité ». Le choix d’une teinte n’est donc pas anodin et doit être pensé en fonction de l’orientation de chaque mur.

Au-delà de la technique, la couleur joue un rôle psychologique et social, surtout dans un contexte nordique. L’exemple des pays scandinaves, avec leurs maisons aux couleurs vives et chaleureuses, montre comment une palette chromatique bien choisie peut contrer la morosité des longs hivers et améliorer le moral. Enfin, il ne faut pas oublier le cadre réglementaire. De nombreuses municipalités québécoises ont mis en place des plans d’urbanisme qui encadrent les choix de couleurs pour préserver l’harmonie architecturale d’un quartier. En effet, un guide municipal de Saint-Lambert indique que plus de 70% des municipalités au Québec disposent de palettes spécifiques. Avant de faire votre choix, il est donc impératif de consulter les règlements en vigueur.

Relooker sa façade sans tout changer : le pouvoir des détails architecturaux

Une rénovation de façade n’implique pas nécessairement de remplacer l’intégralité du revêtement. Des interventions ciblées sur les détails architecturaux peuvent transformer radicalement l’apparence et la fonctionnalité de votre maison, souvent pour une fraction du coût. Ces « micro-rénovations » permettent de moderniser un style, d’améliorer la protection contre les intempéries et d’augmenter la valeur perçue de la propriété. L’astuce consiste à identifier les éléments qui ont le plus fort impact visuel et technique.

Le remplacement de la porte d’entrée est l’un des investissements les plus rentables. Une porte moderne, d’une couleur audacieuse ou dotée d’éléments vitrés, devient instantanément le point focal de la façade. De même, l’ajout ou le changement des volets, même s’ils sont purement décoratifs, peut introduire un nouveau rythme et une touche de couleur qui dynamisent l’ensemble. Comme le souligne un entrepreneur québécois, « Le remplacement de la porte d’entrée ou l’ajout de volets décoratifs peut significativement augmenter la valeur perçue de votre maison. »

D’autres détails, plus techniques, ont un double impact. La modernisation des luminaires extérieurs, par exemple, ne se contente pas de mettre en valeur la texture des matériaux la nuit ; elle améliore également la sécurité. L’ajout de nouvelles finitions autour des fenêtres, comme des larmiers (gouttes d’eau) ou des cadres plus proéminents, peut non seulement actualiser le style mais aussi améliorer l’étanchéité en éloignant l’eau de ruissellement des zones critiques. Pensez également aux soffites, aux fascias et aux gouttières : les remplacer par des matériaux modernes comme l’aluminium peut rafraîchir l’apparence tout en réduisant l’entretien. L’essentiel est de veiller à l’harmonisation des nouveaux matériaux avec l’existant pour garantir une cohérence stylistique.

Le « check-up » de votre façade en brique : ce qu’il faut inspecter chaque année

La brique est un matériau d’une longévité exceptionnelle, mais elle n’est pas éternelle. Une façade en maçonnerie est un système complexe où la brique, le mortier, les linteaux et les solins doivent travailler de concert. Un entretien préventif, basé sur une inspection visuelle annuelle, est la meilleure stratégie pour déceler les problèmes à un stade précoce et éviter des réparations structurales majeures et coûteuses. Ce « check-up » est à la portée de tout propriétaire attentif et devrait faire partie de la routine d’entretien de la maison, idéalement au printemps ou à l’automne.

L’inspection doit se concentrer sur les points les plus vulnérables. Commencez par les joints de mortier : cherchez des signes de fissure, d’effritement ou de creusement. Un joint dégradé est une porte d’entrée pour l’eau, qui, avec le gel, peut causer des dommages importants. Examinez ensuite la brique elle-même. Des fissures, des éclats (phénomène de « spalling ») ou un ventre-de-bœuf (bombement du mur) sont des signaux d’alarme qui peuvent indiquer un problème d’humidité ou de mouvement structurel. N’oubliez pas les zones de transition : les joints de scellant autour des portes et fenêtres doivent être souples et intacts. Inspectez également les éléments métalliques comme les linteaux au-dessus des ouvertures et les solins à la jonction avec le toit ; la rouille ou la déformation peuvent indiquer une mauvaise gestion de l’eau.

Cette inspection visuelle vous permet de planifier les interventions nécessaires, comme le rejointoiement ciblé (repointage) ou le remplacement de quelques briques endommagées. C’est une approche proactive qui garantit la pérennité de l’enveloppe du bâtiment. Comme le rappelle un spécialiste en entretien de maçonnerie, « L’inspection régulière des points critiques de la façade permet de prévenir des réparations majeures et coûteuses à long terme. »

La reconnaissance de ces défauts communs est la première étape vers un entretien efficace. La photo ci-dessus illustre certains des problèmes les plus fréquents à surveiller lors de votre inspection annuelle.

Votre plan d’action pour l’inspection annuelle de la façade :

- Points de contact : Examinez attentivement tous les joints de scellant autour des fenêtres et des portes.

- Collecte visuelle : Inventoriez les signes de dégradation comme l’efflorescence (dépôts blancs), les fissures dans la brique ou le mortier.

- Analyse de cohérence : Confrontez l’état des solins au niveau du toit et des linteaux métalliques ; cherchez des traces de rouille ou de déformation.

- Évaluation de l’état : Distinguez les fissures superficielles des fissures structurelles potentiellement plus graves.

- Plan d’action : Priorisez les réparations à effectuer, en commençant par tout ce qui compromet l’étanchéité de l’enveloppe.

Bardeau, tôle ou membrane : quel est le meilleur bouclier pour votre toit québécois ?

Penser la façade de manière isolée est une erreur. L’enveloppe d’un bâtiment est un système intégré où le toit joue le rôle de bouclier principal. Une toiture défaillante est l’une des causes les plus fréquentes de dégradation des façades. Une mauvaise gestion des eaux de pluie, de la fonte des neiges et surtout des barrages de glace peut saturer en eau la partie supérieure des murs, entraînant des dommages sévères au revêtement, à l’isolant et à la structure. Le choix du matériau de toiture est donc directement lié à la santé de votre façade.

Au Québec, les matériaux de toiture doivent faire face à des charges de neige importantes et à des cycles de gel-dégel intenses. Le bardeau d’asphalte, économique et populaire, a une durée de vie limitée dans ces conditions. La toiture métallique (tôle ou acier), bien que plus coûteuse à l’installation, offre une durabilité bien supérieure et facilite le glissement de la neige, réduisant ainsi le risque de formation de barrages de glace. Pour les toits plats ou à faible pente, les membranes élastomères ou TPO sont des solutions d’étanchéité très performantes, capables de résister aux accumulations d’eau et aux mouvements du bâtiment.

La synergie entre le toit et la façade est cruciale. Le système de gouttières doit être dimensionné pour évacuer rapidement l’eau loin des fondations. Les solins, ces pièces métalliques qui assurent l’étanchéité entre la toiture et les murs, sont des points critiques. Une installation défectueuse à ce niveau est une garantie d’infiltration. Un expert est catégorique à ce sujet : « Une mauvaise gestion des eaux pluviales et des barrages de glace est la cause principale des dégradations prématurées des revêtements de façade au Québec. » Le choix d’un bon couvreur et d’un système de toiture adapté est donc un investissement direct dans la protection de votre façade.

À retenir

- L’approche systémique : La façade n’est pas un simple revêtement, mais une enveloppe performante où la lame d’air, l’isolation et la toiture doivent fonctionner en synergie.

- La gestion de l’humidité avant tout : La capacité d’un mur à sécher grâce à une lame d’air ventilée est plus importante que l’imperméabilité apparente du matériau de surface.

- L’entretien préventif est non négociable : Une inspection annuelle de la maçonnerie, des joints et des solins permet de prévenir des dommages structurels coûteux liés au climat québécois.

Le gardien de vos murs : le guide d’entretien pour une maçonnerie qui traverse le temps

Assurer la pérennité d’une façade en maçonnerie, c’est adopter une posture de gardien. Cela implique de comprendre que la brique et le mortier forment un système respirant qui doit être entretenu avec les bons matériaux et les bonnes techniques. L’une des erreurs les plus courantes lors de réparations est l’utilisation de mortiers modernes à base de ciment Portland sur des bâtiments anciens. Ces mortiers sont trop rigides et peu perméables à la vapeur d’eau. Ils emprisonnent l’humidité dans le mur et, étant plus durs que la brique ancienne, ils provoquent sa dégradation prématurée par éclatement lors des cycles de gel-dégel.

Pour la restauration de maçonneries patrimoniales, l’utilisation de mortiers à base de chaux est essentielle. Comme le rappelle un expert de la Régie du bâtiment du Québec, « Les mortiers à base de chaux sont indispensables pour les réparations de bâtiments anciens afin de conserver leur capacité à respirer et éviter les dégradations rapides. » Ce type de mortier est plus souple et plus perméable, permettant à l’humidité de s’évaporer à travers les joints plutôt qu’à travers la brique, agissant comme un « fusible » sacrificiel qui protège l’intégrité du mur.

L’entretien à long terme peut être planifié. Au-delà de l’inspection annuelle, l’application d’un traitement hydrofuge respirant tous les 5 à 10 ans peut réduire l’absorption d’eau par la maçonnerie sans bloquer l’évaporation, limitant ainsi les risques de dommages par le gel. Un rejointoiement plus important peut être nécessaire tous les 15 à 25 ans, selon l’exposition de la façade aux éléments. Cette vision à long terme transforme l’entretien d’une série de réparations réactives en une stratégie de préservation proactive, garantissant que votre façade ne soit pas seulement une enveloppe, mais un véritable héritage.

Maintenant que vous comprenez les composantes d’une façade performante, l’étape suivante consiste à mettre en place un plan d’entretien adapté à votre propriété. Évaluez dès maintenant la solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques pour assurer la longévité de votre investissement.

Questions fréquentes sur l’entretien de la façade au Québec

Comment évaluer les compétences d’un maçon ?

Un maçon compétent doit pouvoir vous parler en détail du type de mortier qu’il compte utiliser (chaux vs ciment) et justifier son choix en fonction de l’âge de votre bâtiment. Questionnez-le sur sa méthode de préparation des joints et sa connaissance des pathologies spécifiques aux maçonneries du Québec.

Quels critères pour un mortier adapté ?

Pour les bâtiments anciens (généralement avant 1940), un mortier à base de chaux est presque toujours préférable pour sa souplesse et sa perméabilité. Pour les constructions plus récentes, un mortier hybride ou à base de ciment peut être approprié, mais il doit toujours être moins dur que la brique elle-même.

À quelle fréquence faire inspecter sa maçonnerie ?

Une inspection visuelle par le propriétaire est recommandée chaque année. Pour une inspection professionnelle par un expert, une fréquence de 3 à 5 ans est une bonne pratique pour anticiper les problèmes majeurs, surtout si votre bâtiment est âgé ou exposé à des conditions sévères.